排水口の掃除完全ガイド!重曹とクエン酸で臭いもつまりも解決

排水口の掃除完全ガイド!重曹とクエン酸で臭いもつまりも解決

【クラシアン】キッチンがなんだか臭い……と思ったら、なんとシンクの排水口から嫌な臭いが! もう洗い物も料理もする気にならない! 今すぐにでもなんとかしたい! でもそんな時こそ、ちょっとだけ落ちついて対処しましょう。チェックすべき箇所と対処方法をご紹介します。

- キッチン

- 排水口

- 臭い

クラシアン編集部

最終更新日:

記事公開日:

排水口の構造と悪臭の原因

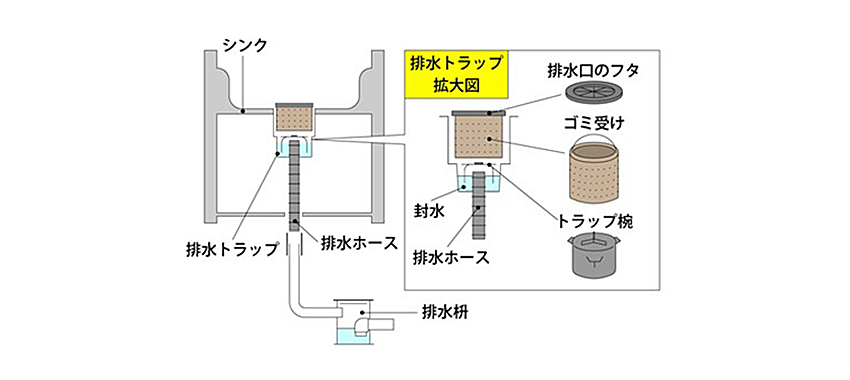

シンク回りから、ものが腐ったような、あるいは下水のような臭いがする。そんな時は、まずどこから発生している臭いかチェックしましょう。臭いの原因箇所は、大きく分けて図の4カ所。ゴミ受けやワンのある「①排水トラップ回り」、排水が流れていく「②排水ホース」、床面にある「③排水ホースと塩ビ管の隙間」、そして屋外にある「④排水マス回り」です。

排水口は私たちが思っている以上に複雑な構造をしています。キッチンから流した水は、フタ・ゴミ受け→排水トラップ→排水ホース→排水管という順序で下水道へと流れていきます。それぞれのパーツには重要な役割があり、どこか一箇所でも問題が発生すると、悪臭やつまりの原因となってしまうのです。

戸建て住宅とマンションでは排水の仕組みも異なります。戸建ての場合、各水回りからの排水は床下の排水管を通って排水ますへ向かいます。一方、マンションでは壁の中に設置された縦方向の排水管を各戸で共有しているため、一箇所でトラブルが発生すると他の住戸にも影響が及ぶ可能性があります。

悪臭が発生するメカニズムを理解することで、より効果的な対策を立てることができます。主な原因は、食材カスや油汚れ、石鹸カス、髪の毛などが蓄積し、そこに雑菌が繁殖することです。これらの汚れは時間が経つにつれて腐敗し、硫化水素などの悪臭成分を発生させます。

重曹とクエン酸による排水口掃除の完全ガイド

排水口掃除の最も効果的で安全な方法は、重曹とクエン酸を組み合わせた清掃法です。この方法は環境にも優しく、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使用できます。

重曹(炭酸水素ナトリウム)は弱アルカリ性の性質を持ち、酸性の汚れである油汚れや皮脂汚れを中和して分解します。一方、クエン酸は酸性の性質を持ち、アルカリ性の汚れである水垢や石鹸カスを効果的に除去します。この2つが混ざり合うと中和反応が起こり、二酸化炭素の泡が発生します。この泡が汚れの隙間に入り込み、汚れを浮き上がらせて除去しやすくしてくれるのです。

準備するもの

- 重曹:100g

- クエン酸:50g

- お湯:約1リットル(60℃程度)

- ゴム手袋

- 歯ブラシまたはスポンジ

- タオル

基本の3ステップ清掃法

ステップ1:前準備

排水口のフタやゴミ受け、排水トラップのワンなどを取り外します。目に見える大きなゴミや髪の毛は手で取り除いておきましょう。この作業をしっかり行うことで、後の清掃効果が格段に向上します。

ステップ2:重曹とクエン酸の投入

まず重曹100gを排水口全体にまんべんなく振りかけます。重曹が汚れに密着するよう、5分程度そのまま置いておきます。その後、クエン酸50gを上から振りかけると、シュワシュワと泡立ち始めます。この発泡が汚れを分解する合図です。

ステップ3:放置と洗い流し

発泡している状態で30分間放置します。この間に重曹とクエン酸が汚れの奥まで浸透し、しっかりと分解してくれます。30分経過したら、60℃程度のお湯をゆっくりと注いで洗い流します。お湯の温度が高すぎると排水ホースを傷める可能性があるため、必ず60℃以下を心がけてください。

この方法で清掃した場合、効果は約1週間持続します。定期的に行うことで、排水口を清潔な状態に保つことができます。作業時間は準備から完了まで約45分程度を見込んでおきましょう。

場所別排水口掃除方法

水回りの場所によって付着する汚れの種類が異なるため、それぞれに適した清掃方法があります。基本の重曹+クエン酸清掃法をベースに、各場所の特性に合わせて調整していきます。

キッチンの排水口掃除

キッチンは油汚れが最も蓄積しやすい場所です。食材カスと油分が混ざり合い、特に頑固な汚れとなります。キッチンでは重曹を多めに使用し、重曹120g、クエン酸50gの比率で清掃することをおすすめします。

油汚れには温度が重要な要素となります。清掃前に50℃程度のお湯を排水口に流し、油分を柔らかくしてから重曹とクエン酸を投入すると、より効果的です。また、食材カスが多い場合は、重曹を投入する前に細かいゴミを丁寧に取り除いておきましょう。

浴室の排水口掃除

浴室では髪の毛、石鹸カス、皮脂汚れが主な汚れとなります。これらの汚れには標準的な重曹100g、クエン酸50gの比率が効果的です。ただし、浴室は湿度が高いため、清掃後の乾燥に注意が必要です。

髪の毛が絡まっている場合は、重曹とクエン酸を投入する前に可能な限り手で取り除きます。発泡作用で浮き上がった髪の毛が再び絡まることを防ぐためです。洗い流す際は、キッチンより低めの40℃程度のぬるま湯を使用してください。

洗面所の排水口掃除

洗面所では歯磨き粉、化粧品、ヘアスタイリング剤などが混ざった特殊な汚れが蓄積します。これらの汚れには重曹80g、クエン酸60gとクエン酸をやや多めにした比率が効果的です。

歯磨き粉に含まれる研磨剤や化粧品の油分は、通常の汚れよりも除去が困難な場合があります。そのため、放置時間を40分程度に延長し、より丁寧に汚れを分解させることをおすすめします。

今すぐチェック! 原因別の対処法

次の項目をチェックし、当てはまるなら対応する対処法を試してください。自分でやることに少しでも不安を感じたら、プロにご相談ください。

1-1 排水口のフタやゴミ受けがヌルヌルしている

シンクからの水は、まず排水口のフタやゴミ受けに流れます。生ゴミをキャッチするためのネットを交換し忘れていないか、フタやゴミ受けが汚れていないか確認しましょう。一見きれいに見えても、触ってみてヌルヌルしていたら汚れている証拠です。

汚れが軽度なら、フタは台所用洗剤で洗います。ゴミ受けの汚れは油汚れと水アカの汚れが混在しているので、重曹とクエン酸を両方使って、歯ブラシでこすりながら汚れを落とします。

頑固な汚れには、重曹ペーストが効果的です。重曹に少量の水を加えてペースト状にし、汚れた部分に塗布して10分程度放置した後、歯ブラシでこすり洗いしてください。その後クエン酸水をかけることで、残った汚れもスッキリと除去できます。

1-2 ワンが正しく付いていない、破損している

最近の排水口には、ゴミ受けの下にプラスチックの「ワン(椀)」があり、排水口から悪臭や害虫が入ってくるのを防いでいます。このワンがきちんと取り付けられていなかったり、長年の使用で劣化して破損していたりすると、下水管から嫌な臭いが上がってきます。

ワンは左に回すと外れ、右に回すとロックできます。ワンが外れたり、緩んだりしていないか確認してください。もしも破損していたら交換します。メーカーや型番をしっかり調べ、部品を手配しましょう。

ワンの交換時期の目安は約3〜5年です。プラスチック製のため、経年劣化により変色やひび割れが発生します。また、取り付け径にも種類があるため、交換前に現在使用しているワンのサイズを正確に測定しておくことが重要です。

1-3 「封水」が溜まっていない

ワンを外すと、排水口の中央にパイプが見えてきます。そのパイプの回りには水が溜まるようになっています。その水が封水で、ワンと対になって排水口から悪臭や害虫が入ってくるのを防いでいます。長い間水を使わないと、この封水が蒸発してなくなってしまいます。

封水の適切な水位は、排水トラップの構造によって異なりますが、一般的にはパイプの上端から2〜3cm程度です。封水が不足している場合は、コップ1杯程度の水をゆっくりと注ぎ足してください。

ごくまれに普通に使っていてもなくなることがありますが、もしも毎日水を流しているのに封水がない場合は、排水トラップが壊れているか、排水管つまり等による引き込みが発生している可能性もあります。それでもなくなるようなら、排水トラップの破損が考えられます。こうなると排水トラップごと交換する必要がありますが、DIYで行うことはおすすめできません。排水管詰まりなどの場合は水道工事業者に相談しましょう。

1-4 排水トラップが汚れている

ここまで来ると、排水トラップを構成しているフタ、ゴミ受け、ワンがばらばらになっていますね。すると、その汚れの程度も分かると思います。長年使用していると、排水トラップの内側も汚れてきます。見えない隙間に汚れが溜まり、臭いの原因になることがあります。

分解自体はそれほど難しくありません。定期的に行うと効果的です。

- 排水口のフタとゴミ受けを外し、次にワンを左に回して外します。

- フタ、ゴミ受け、ワンに台所用洗剤を付け、使い古した歯ブラシなどで汚れを落とします。

- 排水トラップ全体も洗剤と歯ブラシできれいにしておきましょう。

- 終わったら水で洗い流し、パーツを元に戻して完了。

排水トラップの徹底清掃には、重曹とクエン酸の組み合わせが最も効果的です。各パーツを取り外した後、重曹をふりかけて5分間放置し、その後クエン酸水をかけて発泡させてください。30分間の放置後、歯ブラシで軽くこすりながら温水で洗い流せば、新品同様の清潔さを取り戻せます。

2-1 排水ホースが汚れている

排水ホースも、長年の使用で油や食材カスが管内に蓄積して汚れます。その汚れが悪臭の原因になります。「そう言えば最近、排水の流れが悪くなっていたかも」と思い当たる節がある場合、油汚れでつまりかけているのかもしれません。

軽度なつまりの場合は、タオルとお湯を使った方法で解決できることがあります。ただし、最近固形物を流した可能性がある場合は、この方法は避けてください。固形物を奥に押し込んでしまう危険性があります。

【必要なもの:フェイスタオルとお湯(60℃程度)】

- フタやゴミ受け、ワンなどを外し、排水口をフェイスタオルで塞ぎます。このとき絶対にタオルは流さないように注意しましょう。

- シンクに60℃程度のお湯を張ります。熱湯は排水ホースを傷めますので厳禁です。

- ある程度お湯が溜まったら排水口のフェイスタオルを引き抜き、お湯の勢いでつまりを一気に押し流します。

排水ホースを取り外して、つけ置き洗いなどをすれば、より徹底してお掃除できます。ただし、取り外しや取り付けは難度高めです。なお、前述のように排水ホースは扱いにくいので、取り扱いには注意してください。ハードルが高そうだと感じたら、プロにご相談ください。

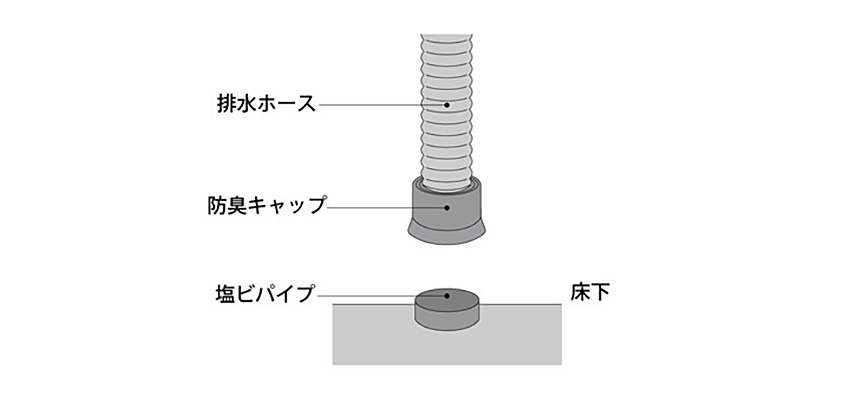

3-1 排水ホースと塩ビ管の間に隙間がある

排水トラップ回りも排水ホースもチェックしても臭いが気になる場合、排水ホースと床下の塩ビ管のジョイント部分が原因箇所の可能性があります。それを確認するには、シンク下の収納部分を見てみましょう。通常、排水ホースが床面に入っていく部分には排水カバーが付けられています。排水カバーを外すと見えるのが、排水ホースと塩ビ管の連結部。この連結部に隙間があると、そこから悪臭が漏れてきます。

悪臭が上ってくる隙間を塞げば解決です。

【必要なもの:防臭ゴム】

防臭ゴムを取り付けます。ホームセンターやネット通販で売っていますが、塩ビパイプの太さに合ったものを選ぶよう注意してください。

- 排水ホースから水を抜いておき、バケツや雑巾を用意し、排水管を塩ビパイプから静かに抜き取ります。集合住宅の場合、ここで水が漏れると階下に影響しますので十分ご注ください。

- 塩ビ管から外した排水ホースに、防臭ゴムを通します。

- もとのように排水ホースを塩ビ管に接続。塩ビ管側に防臭ゴムをかぶせます。

【必要なもの:配管用パテ】

塩ビ管の太さに合った防臭ゴムがない場合や、塩ビ管の太さが分からない場合は、隙間を配管用のパテで埋めても防臭できます。粘土のように混ぜて隙間を埋めるように貼り付けるだけなので、使い方も簡単です。また、隙間補修用のビニールテープを巻き付ける方法もあります。

4-1排水マスが汚れている、溢れている

ここまで対処してまだ臭う場合は、排水マス回りになんらかのトラブルが生じている可能性があります。最も多いのは、排水マスやその先の排水管のつまりです。

排水マスも定期清掃を怠ると油汚れなどが原因でつまりが起こる場所ですが、それ以外にも土砂が流れ込んだり木の根が入り込んだりしているケースもあります。つまりの原因を取り除き、トーラー(ワイヤ式排水管清掃機)を使用して掃除します。自分で行うにはかなり負担の大きな作業となります。

排水マスの状態確認は、住宅の周囲にある四角いフタ(マンホールの小型版)を開けて行います。正常な状態では、マス内の水位は底から10cm程度です。水位が異常に高い場合や汚物が浮いている場合は、専門業者による清掃が必要です。

また、地震などで地形が変化して排水が流れなくなったり、逆流したりすることもあります。戸建ての場合はクラシアンなどの水道工事業者に相談しましょう。

4-2定期的に高圧洗浄していない

自分でできる掃除はした。排水トラップ回りや排水ホース、床面のジョイント部、排水マスにも見た限り異常はなかった……。そんな時は、高圧洗浄が有効かもしれません。長年にわたってこびりついた排水管の蓄積汚れは、なかなか落とせないのです。

マンションであれば、清掃業者が定期的に清掃を行っていることでしょう。戸建てでは、「家を建ててから一度もやっていない」というご家庭があるかもしれません。

洗車などに使用される家庭用の高圧洗浄機と違い、プロが使用する業務用の高圧洗浄機はハイパワーで排水管内に付着した汚れをこそげ落とします。

高圧洗浄の適切な頻度は、戸建て住宅で3〜5年に1回、使用頻度の高いキッチンがある場合は2〜3年に1回が目安です。定期的な高圧洗浄により、排水管内の蓄積汚れを完全に除去し、長期間にわたって清潔な状態を維持できます。

排水口掃除の注意点と安全対策

重曹とクエン酸は比較的安全な清掃剤ですが、正しく使用しないと思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。安全で効果的な清掃を行うために、以下の注意点を必ず守ってください。

絶対に混ぜてはいけないもの

最も重要な注意点は、塩素系漂白剤との併用を絶対に避けることです。クエン酸と塩素系漂白剤が混ざると有毒な塩素ガスが発生し、非常に危険です。重曹とクエン酸で清掃を行う日は、他の洗剤は一切使用しないでください。

同じ理由で、市販のパイプクリーナーとの併用も禁物です。重曹とクエン酸による清掃の前後24時間は、他の化学洗剤の使用を控えることをおすすめします。

温度管理の重要性

排水ホースは一般的に耐熱温度が60℃程度のプラスチック製です。これより高い温度のお湯を使用すると、ホースが変形や破損し、水漏れの原因となります。お湯の温度は必ず温度計で確認し、60℃を超えないよう注意してください。

浴室や洗面所では、より低温の40〜50℃程度のお湯を使用することをおすすめします。これらの場所の排水設備は、キッチンよりも熱に敏感な材質が使用されていることがあるためです。

適切な換気の実施

重曹とクエン酸が反応する際に発生する二酸化炭素は無害ですが、密閉空間では酸素不足を引き起こす可能性があります。清掃中は必ず窓を開けるか換気扇を回し、十分な換気を行ってください。

特に浴室での清掃時は、換気扇を強運転に設定し、可能であれば浴室のドアも開けておくことをおすすめします。

分量の正確な計測

重曹とクエン酸の効果を最大化するために、正確な分量を守ることが重要です。重曹が多すぎるとアルカリ性が残り、クエン酸が多すぎると酸性が残ってしまいます。どちらも排水管や皮膚に悪影響を与える可能性があります。

子供・ペットへの配慮

重曹とクエン酸は食品添加物としても使用される安全な物質ですが、大量摂取は体調不良の原因となります。清掃中は子供やペットを近づけないようにし、清掃後は手をよく洗ってください。

使用を避けるべき材質

アルミニウム製品や銅製品に重曹を使用すると、変色や腐食の原因となります。また、大理石や天然石、畳などの天然素材にも使用を避けてください。これらの材質に誤って付着した場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。

排水口汚れの予防・メンテナンス方法

日常的な予防策を実践することで、排水口の大掃除の頻度を大幅に減らすことができます。毎日少しの心がけで、清潔で快適な水回り環境を維持しましょう。

日常の予防策

最も効果的な予防策は、汚れの原因を排水口に流さないことです。キッチンでは、食器についた油汚れをキッチンペーパーで拭き取ってから洗い物をする習慣をつけましょう。この一手間で、排水口への油分の蓄積を大幅に減らすことができます。

生ゴミネットは毎日交換し、できれば水切りネットタイプのものを使用してください。目の細かいネットを使用することで、小さな食材カスもしっかりキャッチできます。

週1回の重曹メンテナンス

週に1回、重曹大さじ2杯を排水口に振りかけ、お湯をコップ1杯分注ぐだけの簡単メンテナンスを行いましょう。この方法では発泡は起こりませんが、重曹の消臭効果と軽微な清掃効果により、汚れの蓄積を防げます。

このメンテナンスは夜寝る前に行い、朝起きたときにお湯で軽く流すだけで完了です。継続することで、月1回の本格清掃だけで十分な清潔さを維持できます。

アルミホイル活用法

キッチンのゴミ受けに、丸めたアルミホイル(ピンポン玉大)を2〜3個入れておく方法が効果的です。アルミホイルがイオン効果を発揮し、雑菌の繁殖を抑制すると同時に、ぬめりの発生も防いでくれます。

アルミホイルは2週間程度で交換してください。古くなったアルミホイルは効果が減少するだけでなく、表面に汚れが付着して逆に不衛生になる可能性があります。

場所別の特別な予防策

浴室では、入浴後にシャワーで排水口周辺に付着した石鹸カスを洗い流す習慣をつけましょう。また、髪の毛キャッチャーを設置することで、髪の毛による排水口のつまりを効果的に防げます。

洗面所では、歯磨き後に十分な量の水で歯磨き粉を完全に流し切ることが重要です。歯磨き粉に含まれる研磨剤は、排水管内で蓄積しやすい性質があるためです。

月1回の本格清掃スケジュール

日常の予防策に加えて、月に1回は重曹とクエン酸を使った本格的な清掃を行いましょう。この清掃は月末の土曜日など、決まった日に実施することで習慣化しやすくなります。

本格清掃の際は、排水口だけでなくシンク全体やその周辺も同時に清掃することをおすすめします。総合的な清掃により、より効果的な予防効果を得られます。

季節別メンテナンスのポイント

夏場は気温上昇により雑菌が繁殖しやすいため、清掃頻度を週1回から週2回に増やすことをおすすめします。逆に冬場は油分が固まりやすいため、清掃時のお湯の温度をやや高め(50〜55℃)に設定すると効果的です。

梅雨時期は湿度が高いため、清掃後の乾燥を特に念入りに行ってください。清掃後は換気扇を長めに回し、水分をしっかり除去することで、カビの発生を防げます。

業者依頼の判断基準とクラシアンの料金体系

いくら丁寧に清掃しても解決できない問題や、自分では対処が困難な状況もあります。適切なタイミングで専門業者に依頼することで、問題の悪化を防ぎ、結果的に費用を抑えることも可能です。

自力解決が困難な症状

以下の症状が見られる場合は、専門業者への相談をおすすめします。重曹とクエン酸による清掃を2〜3回試しても改善されない場合は、より深刻な問題が潜んでいる可能性があります。

水が全く流れない重度のつまりは、固形物や大量の油分が排水管内で固化している状態です。この場合、家庭用の清掃方法では解決できず、専用機器による除去が必要になります。無理に対処しようとすると、つまりを悪化させてしまう危険性があります。

清掃を行っても持続する強い悪臭は、排水管の深部や排水マスでの問題を示している可能性があります。特に下水のような臭いが続く場合は、封水の破綻や排水トラップの破損が考えられるため、専門的な診断が必要です。

水の逆流が繰り返し発生する場合は、排水システムの構造的な問題や、排水管の勾配不良が原因の可能性があります。この症状を放置すると、より深刻な水害につながる危険性があるため、早急な専門業者への相談が必要です。

排水管や排水トラップ部品の明らかな破損や亀裂を発見した場合は、DIYでの修理は避けてください。不適切な修理により水漏れが発生し、床下や階下への被害に発展する可能性があります。

クラシアンの料金体系と安心のサービス

排水口のトラブルで業者依頼を検討される際は、実績と信頼性を重視して選択することが重要です。クラシアンは創業1991年の豊富な経験を持ち、全国に900人以上の正社員技術者を配置している水道局指定工事店です。

つまり除去の基本料金は8,800円(税込)+事務手数料となっております。

事務手数料は関東圏では15%、その他の地域では10%となっています。例えば関東圏でのつまり除去を依頼した場合、総額10,120円(税込)で作業を完了できます。

軽度のつまりでローポンプによる除去ができない場合は、高圧洗浄機を使用した清掃となります。この場合の料金は33,880円(税込)+事務手数料になります。家庭では不可能な高圧洗浄により、排水管内の頑固な汚れも完全に除去できます。

原因が特定できない複雑な問題については、ファイバースコープによるカメラ調査を実施します。カメラ調査36,300円(税込)とつまり除去8,800円(税込)を組み合わせることで、確実な問題解決が可能です。目視では確認できない排水管内部の状況を詳細に把握し、最適な対処法を提案いたします。

クラシアンを選ぶメリット

クラシアンでは出張費・現地見積もり・キャンセルがすべて無料です。実際に現地を確認した上で正確な見積もりを提示し、お客様が納得された場合のみ作業を開始いたします。強引な営業や追加料金の請求は一切ありません。

豊富な部品在庫により、一般的なトラブルであればその場で修理完了できることが多く、何度も訪問する必要がありません。これにより、お客様の時間と費用の節約につながります。

よくあるトラブルと対処法Q&A

排水口の清掃や重曹とクエン酸の使用について、よくいただく質問にお答えします。適切な知識を身につけることで、より効果的で安全な清掃が可能になります。

Q: 重曹とクエン酸を使っても効果が感じられません。何か間違っているのでしょうか?

A: まず分量と手順を確認してください。重曹100g、クエン酸50gの比率で、重曹を先に投入してから5分待ち、その後クエン酸を加えることが重要です。効果が薄い場合は、汚れが非常に頑固になっている可能性があります。清掃前に50℃程度のお湯を流して汚れを柔らかくしてから重曹とクエン酸を投入し、放置時間を45分程度に延長してみてください。それでも改善されない場合は、排水管の奥での問題が考えられるため、専門業者への相談をおすすめします。

Q: 発泡が起こらないのですが、重曹とクエン酸が劣化しているのでしょうか?

A: 重曹とクエン酸は湿気に弱い性質があります。保存状態が悪いと固まってしまい、反応が起こりにくくなります。重曹が固まっている場合は、使用前にふるいにかけてサラサラの状態に戻してください。クエン酸も同様に固まっている場合は、スプーンで軽くほぐしてから使用してください。また、排水口に水分が多く残っている場合も反応が阻害されることがあります。清掃前にタオルで水分をよく拭き取ってから重曹とクエン酸を投入してください。

Q: 他の洗剤と併用しても大丈夫でしょうか?

A: 絶対に併用しないでください。特に塩素系漂白剤とクエン酸の組み合わせは有毒な塩素ガスを発生させる危険性があります。重曹とクエン酸による清掃を行う日は、他の洗剤の使用を完全に避け、前日に使用した洗剤が残留していないことも確認してください。安全のため、重曹とクエン酸の清掃前後24時間は他の化学洗剤を使用しないことをおすすめします。

Q: 賃貸住宅でも排水口の清掃は行って良いのでしょうか?

A: 重曹とクエン酸による清掃は設備を傷めることがないため、賃貸住宅でも安心して行えます。ただし、排水トラップの分解清掃や排水ホースの取り外しなど、復元が困難な作業は避けることをおすすめします。また、清掃後も問題が解決しない場合は、設備の不具合の可能性があるため、管理会社や大家さんに相談してください。賃貸住宅の設備不具合は、入居者の責任ではなく貸主が対応すべき問題です。

Q: どのくらいの頻度で業者に依頼すべきでしょうか?

A: 定期的な自主清掃を行っている場合、業者への依頼は3〜5年に1回程度が目安です。ただし、使用頻度が高いキッチンや、大家族で利用している場合は2〜3年に1回の高圧洗浄をおすすめします。また、以下の症状が現れた場合は頻度に関係なく業者に相談してください:水の流れが著しく悪くなった、悪臭が持続する、異音がする、水が逆流するなどです。

Q: 応急処置として何をすれば良いでしょうか?

A: 完全につまって水が流れない場合は、まず固形物が原因でないかを確認してください。目視で確認できる範囲で異物があれば、手で取り除きます。その後、50℃程度のお湯をコップ1杯分ゆっくりと注いでみてください。油分によるつまりの場合、お湯により一時的に改善することがあります。ただし、これは応急処置であり、根本的な解決にはなりません。応急処置で症状が改善した場合も、後日重曹とクエン酸による本格的な清掃を行うか、専門業者に相談することをおすすめします。

まとめ

キッチンの排水口からの悪臭の原因は、大きく分けて次の4つ。日頃から気を付けることで、悪臭を防いだり、臭いの程度を抑えたり、発生を遅らせたりできます。

1. 排水トラップ回りの汚れ

悪臭の原因は、食材カスや油。できるだけ流さないのが鉄則です。フライパンやお皿に付いた油汚れも、できる限りキッチンペーパーなどで拭き取ってから洗いましょう。また排水トラップ回りの掃除も基本。ちょっとした掃除なら台所用洗剤で十分です。週1回、排水トラップのパーツを分解して洗うと効果的です。

2. 排水ホースの内部の汚れ

内部の汚れは、重曹とクエン酸などで定期的に洗浄します。

重曹100g、クエン酸50gの組み合わせによる月1回の本格清掃が、最も効果的で安全な方法です。この方法により、化学洗剤を使用することなく、環境にも優しい排水口メンテナンスが可能になります。

3. 排水ホースと塩ビパイプの隙間

防臭キャップや防臭ゴムが劣化して破損していないか、時々確認してください。

4. 排水マス回りのトラブル

排水マスが汚れていたり、溢れたりしていないか、時々確認してください。

日常的な予防策として、アルミホイルを活用した雑菌抑制法や、週1回の重曹による簡易清掃を習慣化することで、大掃除の頻度を大幅に減らすことができます。キッチンでは油汚れの事前処理、浴室では髪の毛キャッチャーの活用、洗面所では歯磨き粉の完全すすぎなど、場所別の特性に応じた予防策を実践しましょう。

もちろん、どれだけこまめに掃除しても、どれだけ排水口にものを流さないように気を付けても、悪臭が発生することがあります。自分でできることをやってみても解消しない、どこで悪臭が発生しているのか分からない、自分の手には負えそうもないなどの場合は、事態を悪化させないためにも、水回りのプロへお問い合わせください。

クラシアンでは電話相談、出張費、水回り点検、お見積りはすべて無料です。お気軽にフリーダイヤルにお電話ください。

「排水口」と「排水溝」を混同し、誤用しているweb記事が多く見受けられます。「排水口」の意味は、排水が流れ込んでいく排水パイプの入り口。一方「排水溝」は、屋外に設置された溝型の排水経路です。金属製の格子状の蓋などで塞がれていることが多く、いわゆる「ドブ」と呼ばれているものが「排水溝」です。

※この記事に含まれるデータは、公開時点のものであり、価格やサービス内容が変更されている場合があります。詳しくは最新の情報をご確認ください。

※本サービスが提供する情報の具体的な利用に関しては、利用者の責任において行っていただくものとします。